日本を拠点にさまざまなクリエイティブ活動を行う、ニーハイメディア・ジャパン代表取締役兼クリエイティブディレクターのルーカスさん。

彼が暮らすのは、渋谷駅から歩いて10分ほどの場所にある、築70年の立派な日本家屋。日本に暮らすことになったいきさつや、われわれの知らない日本家屋の魅力まで、ざっくばらんに聞いた。

ルーカス B.B.さん

1971年、アメリカ・ボルティモア生まれ。サンフランシスコ育ち。1993年に来日、1996年にニーハイメディア・ジャパンを設立。カルチャー誌『TOKION』をはじめ、トラベル・ライフスタイル誌『PAPERSKY』、キッズ誌『mammoth』など、数多くのメディア創刊にクリエイティブディレクターとして関わる。また、日本再発見の旅プロジェクト「PAPERSKY tour de Nippon」のイベントプロデュース、2020年には日英バイリンガルのウェブメディア「PAPERSKY Japan Stories」を立ち上げ、自身の経験を活かして日本の魅力も発信している。

仕事というより、ライフワーク。

小学生時代から続ける雑誌づくり。

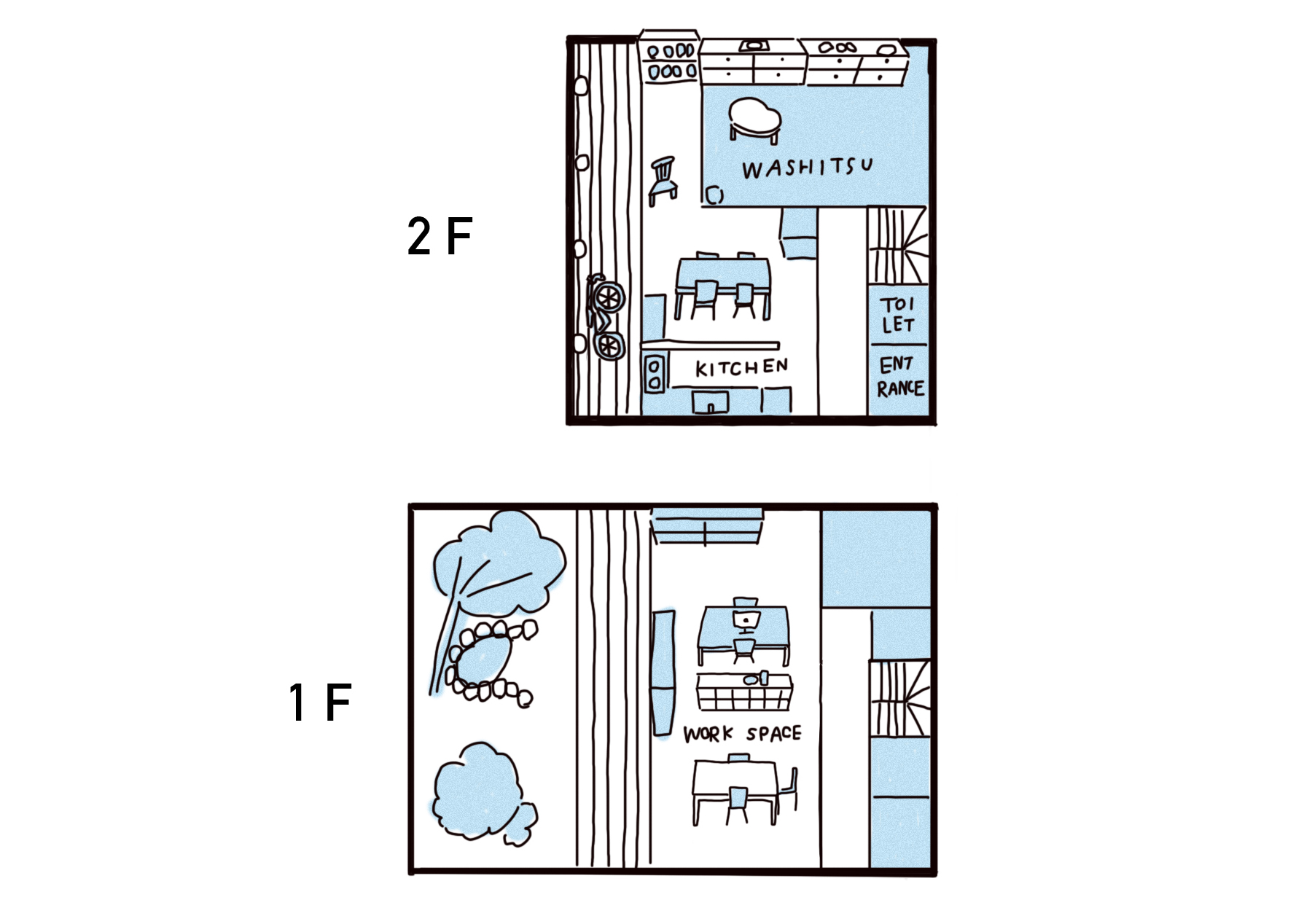

和洋折衷で構成された、ワークスペース

ルーカスさんがこれまでに手がけてきた仕事は、雑誌メディアの編集、イベントの企画、プロダクトブランドとのコラボレーションと多岐にわたる。日本でのキャリアのはじまりは23歳のときの創刊した『TOKION』だが、そもそもの発端はというと、なんと、彼がまだ小学生だった頃までさかのぼることになる。

「通っていた小学校の、学校新聞をつくっていたんです。中学の頃にも同じようなことをしていて、そのときは、カリフォルニア州の大きな新聞社が主催するコンテストで3つも賞をもらった。それが嬉しかったのでしょうね。そのあとも、高校大学と学内のメディアに携わりながら、地元のローカル誌の編集部や新聞社でアルバイトをしていました」

「日本に来てからは、最初に『TOKION』という雑誌をつくって、海外に向けて日本の若者のカルチャーを発信していました。6年ほど経って、読者と自分の年齢のあいだに、へだたりを覚えるようになった。そこで、年齢に左右されずにだれもが楽しめる“旅”に注目したんです。そうして生まれたのが『PAPERSKY』だった」

ときを同じくして、まわりの友人らには徐々に子どもが生まれはじめた。キッズ誌『mammoth』を創刊したのは、その頃。いまほど野外フェスが盛んではなかった当時、家族向けの野外イベントやワークショップも開催していた。

「若く見られがちですが、じつはもうすぐ50歳です(笑)」と、少年のようなくしゃくしゃの笑顔で打ち明けるルーカスさん。いまは、いちどに多くのことをやるというより、『PAPERSKY』にフォーカスしているという。

雑誌づくりは、彼の人生そのもの。このかた、仕事という意識すらないのだと、きっぱり言ってのける。

「自分のやること(What I do)。そういう感覚なんです」

旅行でやってきて、そのまま27年。

好きなものだけを飾っている、お気に入りの畳部屋。

ルーカスさんが日本にやってきて、暮らしはじめたのは1993年のこと。大学を卒業した翌日に旅行にきて、そのまま居ついてしまったという、嘘みたいな、ほんとのはなし。

「サンフランシスコのジャパンタウンには紀伊国屋があって、よく日本の雑誌を読みに行っていました。当時のアメリカでは、“日本”というと、スシ、サムライ、の世界。でも、日本の雑誌や本を読んでいると、どうやらそれだけじゃない、面白いものがありそうな予感がしていたんです」

大学を卒業したそのアシで日本にやってきたルーカスさん。頼りは、日本人の知り合いひとり。とにかく無計画だったルーカスさんは、「とりあえず僕の家族を紹介するよ」という彼の言葉に甘え、実家へお邪魔することに。その後1週間ほどそこに滞在しながら日本のことを知るにつれ、「帰る理由がなくなってしまった」らしい。

その土地ならではの魅力に、そっと光をあてる。

「安全で、ひとがやさしく、食事がおいしい」。そんな三拍子がそろった日本をいたく気に入ったルーカスさんは、気づけば、日本にもう27年間いる。どうしてそこまで日本にいることにこだわったのか。

「仕事で、地方活性化の手伝いをすることがあります。そんなとき、みんな別の地方での成功事例を真似したがるんです。でも、そうじゃない。僕が僕で、あなたがあなたであるように。土地それぞれの素晴らしいところをヘルプする。そこに尽きると思うんです」

つまり、どこにいようともその場所の魅力に、ただ目を向ける。そんなやわらかな発想が、旅にきた日本で暮らしてしまうことを、いとも簡単にしたのかもしれない。

黒か白かじゃない。渋谷は住みよいまち?

いまの住まいを見つけたのは、『TOKION』をつくっていた頃のこと。ここから歩いて10分ほどの場所にあった事務所が、だんだん手狭になってきて、別の物件を探していた。「なんとなく空いてそうだな」と、散歩中にふと眺めていたのがこの一軒家。すぐに不動産に電話をしてみると、まさに、空き物件になるタイミングだった。即座に入居することに決めた。

「事務所とは別に、近くに住まいを借りていました。でも、その後会社の規模を小さくしたタイミングで、ここを事務所兼住居にすることに。そうと決めたときには、不要だと思ってお風呂を潰してしまったあと。なので、毎日銭湯に通っています。それもまた楽しいんですよ」

ところで、ここは渋谷。どうしても、住むというより、仕事や遊びに訪れるまちというイメージがある。ここ数年は、大規模な再開発にさらされ、古きよきまちなみも着々と姿を変えつつある。そんな場所に住まうことにストレスや不便はないのだろうか。

「すごくいいまちですよ。仕事で関わるアーティストたちとも気軽に会えるし、美術館といった施設も多く、世界中の展覧会をいちはやく観られる本物に触れられるまち。いっぽうで、中心地からすこし離れれば、ひとの暮らしがある。ぜんぶバランスだと思います。まちの魅力を見極めて、心地いいバランスを読んで生活を選んでいくこと」

旅のつもりで身ひとつ、ひょいと日本にやってきたまま27年。彼が持つ柔軟なバランス感覚は、住まいのなかのそこかしこにも如実に表れている。後編では、アメリカ出身であるルーカスさんから見た日本家屋の魅力や、その暮らしぶりに迫る。

後編はこちら↓

Photography/原田教正 Text/髙阪正洋(CORNELL)